Ein Mann geht im Winter in den Ruinen der Synagoge in der Wolborska-Straße spazieren (1939 von den Deutschen zerstört). 1940.

Das Ghetto Lodz war nach dem Einmarsch der Nazis in Polen das zweitgrößte Ghetto der Stadt. Das größte war das Warschauer Ghetto. Ursprunglich war das Ghetto nur als vorubergehende Einrichtung in Lodz geplant, doch aufgrund der großen Zahl der betroffenen Menschen entwickelte es sich zu einem dauerhaften Bestandteil der Stadt, bis es im August 1944 nach Auschwitz/Birkenau deportiert wurde.

Etwa 164.000 Juden wurden dort interniert, dazu kamen Zehntausende Juden aus dem Bezirk, andere Juden aus dem Reich sowie Sinti und Roma. Das Ghetto, das eigentlich als vorubergehende Durchgangseinrichtung dienen sollte, bestand uber vier Jahre, nachdem die Interessen der örtlichen Nazis zu der Entscheidung gefuhrt hatten, die judischen Arbeitskräfte auszubeuten.

Im Fruhjahr 1940 wurde das Ghetto Lodz durch einen Holzzaun, umgeben von Stacheldraht, vom Rest der Welt abgeriegelt. Die Juden wurden ohne Strom und Wasser in das Ghetto gepfercht. Krankheiten und Hunger dezimierten ihre Zahl rapide.

Jeglicher Kontakt mit anderen Menschen außerhalb des Ghettos in Lodz war streng verboten. Es wurde ein Gesetz erlassen, das jeden Juden, der außerhalb des Ghettos angetroffen wurde, auf Sicht erschießen konnte. Um sicherzustellen, dass die Nazis keinen Vorwand fur weitere Strafmaßnahmen gegen die Juden im Ghetto hatten, stellte die Ghettobevölkerung eine Polizeitruppe auf, um jede Flucht uber oder unter dem Zaun zu verhindern.

Jeglicher Handel zwischen den Juden außerhalb der Ghettomauern und den dort lebenden Juden war streng verboten; ebenfalls unter Androhung der Todesstrafe. Das Warschauer Ghetto entwickelte ein recht ausgeklugeltes Schmuggelsystem, um Lebensmittel und medizinische Hilfsguter von außerhalb ins Ghetto zu bringen.

Die in diesem Artikel gezeigten Bilder stammen von Henryk Ross, der als Nachrichten- und Sportfotograf in Lodz arbeitete. Im Ghetto angekommen, wurde er vom Statistikamt beauftragt, Erkennungsfotos und Propagandabilder der Fabriken zu schießen, die unter Einsatz judischer Zwangsarbeiter Nachschub fur die deutsche Wehrmacht produzierten.

Wenn er nicht arbeitete, dokumentierte er unter enormer persönlicher Gefahr die grausame Realität des Ghettos. Indem er mit seiner Kamera durch Löcher in Wänden, Turspalten und die Falten seines Mantels spähte, hielt er Szenen von Hunger, Krankheit und Hinrichtungen fest.

Als das Ghetto im Herbst 1944 liquidiert wurde, vergrub Ross seine Fotos und Negative in einer Kiste in der Hoffnung, sie könnten als historisches Dokument erhalten bleiben. Im Januar 1945, nach der Befreiung Polens durch die Rote Armee, konnte er die Kiste ausgraben. Ein Großteil seines Materials wurde durch Wasser beschädigt oder zerstört; dennoch blieb etwa die Hälfte seiner 6.000 Bilder erhalten.

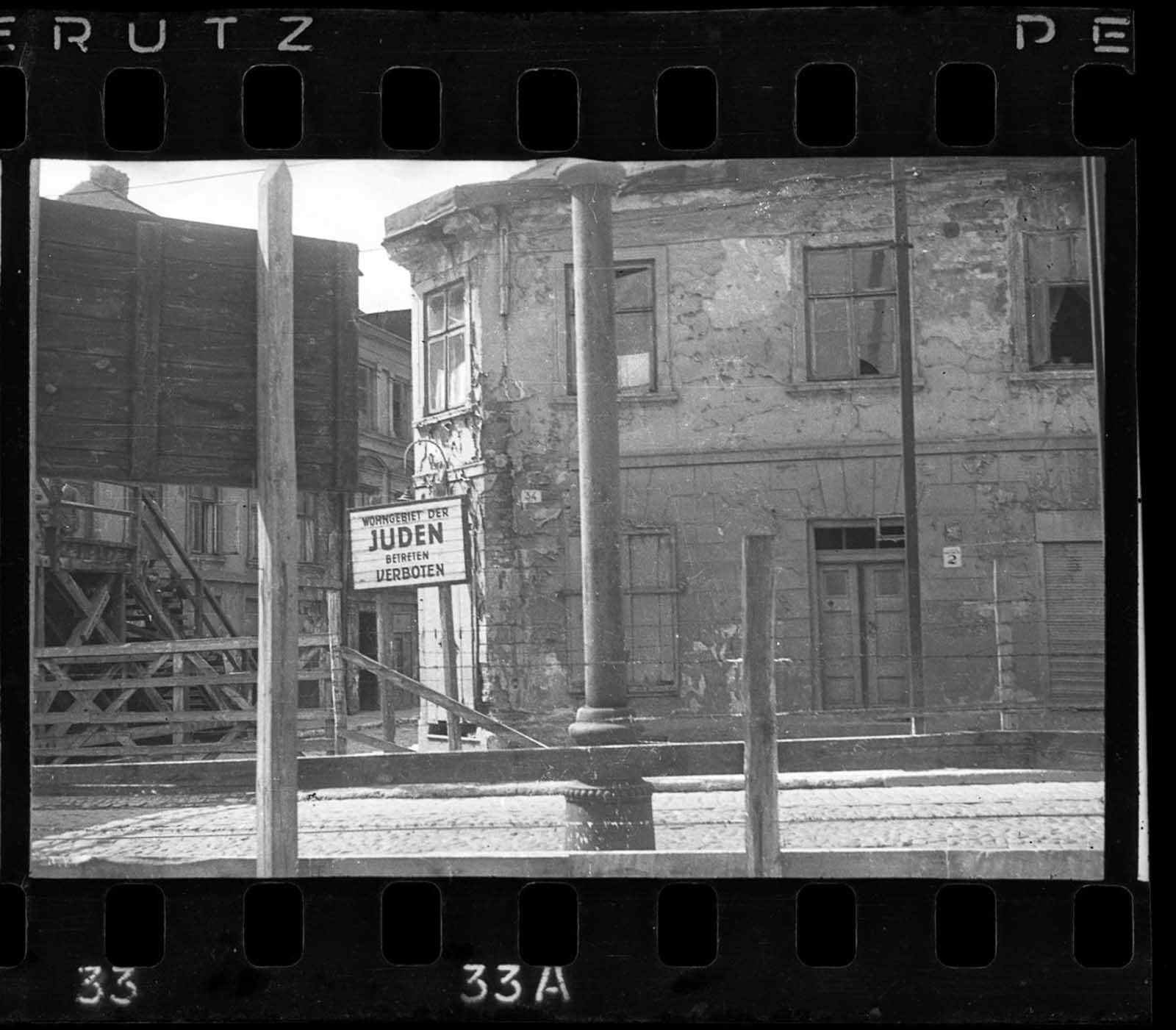

Schild fur judisches Wohngebiet („Juden. Zutritt verboten“).

Ein Junge geht vor der Brucke uber die Zigerska-Straße (die „arische“).

Henryk Ross fotografiert fur Ausweise, Judische Verwaltung, Abteilung Statistik. 1940.

Eine Gruppe von Frauen mit Säcken und Eimern geht an Synagogenruinen vorbei auf dem Weg zur Deportation.

Ein Mann, der die Thora aus den Trummern der Synagoge in der Wolborska-Straße rettete.

Eine Krankenschwester futtert Kinder in einem Waisenhaus.

Ein festlicher Anlass.

Eine Auffuhrung von „Der Schuhmacher von Marysin“ in der Fabrik.

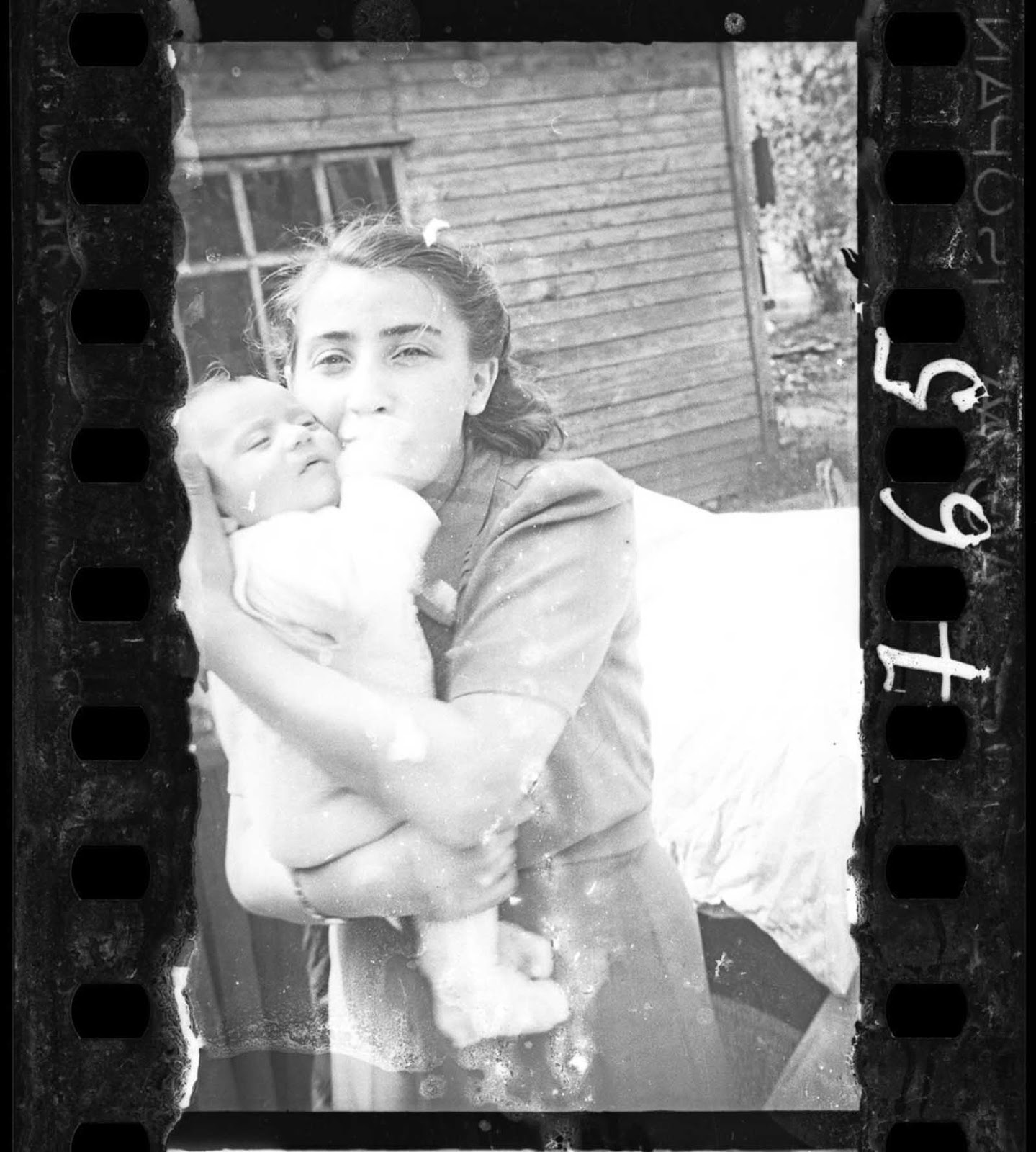

Frau mit ihrem Kind (Familie eines Ghettopolizisten).

Eine Hochzeit im Ghetto.

Kinder werden in das Vernichtungslager Chelmno nad Nerem (umbenannt in Kulmhof) transportiert. 1942.

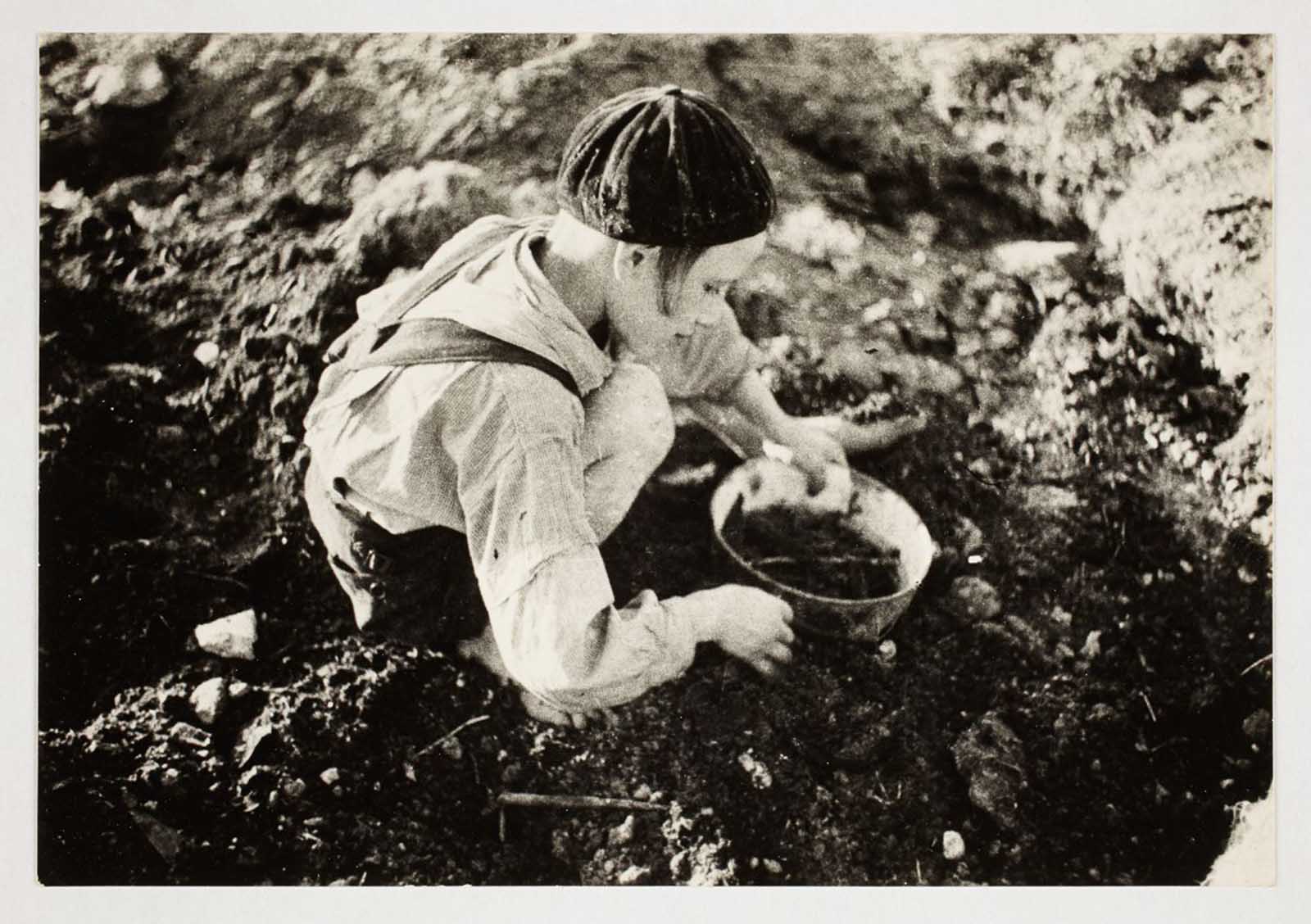

Ein Junge auf der Suche nach Nahrung.

Junges Mädchen.

Männer ziehen einen Karren zur Brotverteilung. 1942.

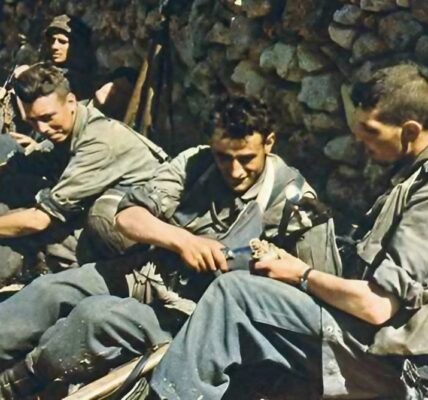

„Suppe zum Mittagessen“ (Gruppe von Männern neben einem Gebäude, die aus Eimern essen).

Ein kranker Mann auf dem Boden.

Eine Vogelscheuche mit einem gelben Davidstern.

Ein Junge geht im Winter 1944 durch eine Menge Deportierter.

Deportation im Winter.

Eine Massendeportation von Ghettobewohnern. 1944.

Bewohner sortieren die nach der Deportation zuruckgelassenen Habseligkeiten.

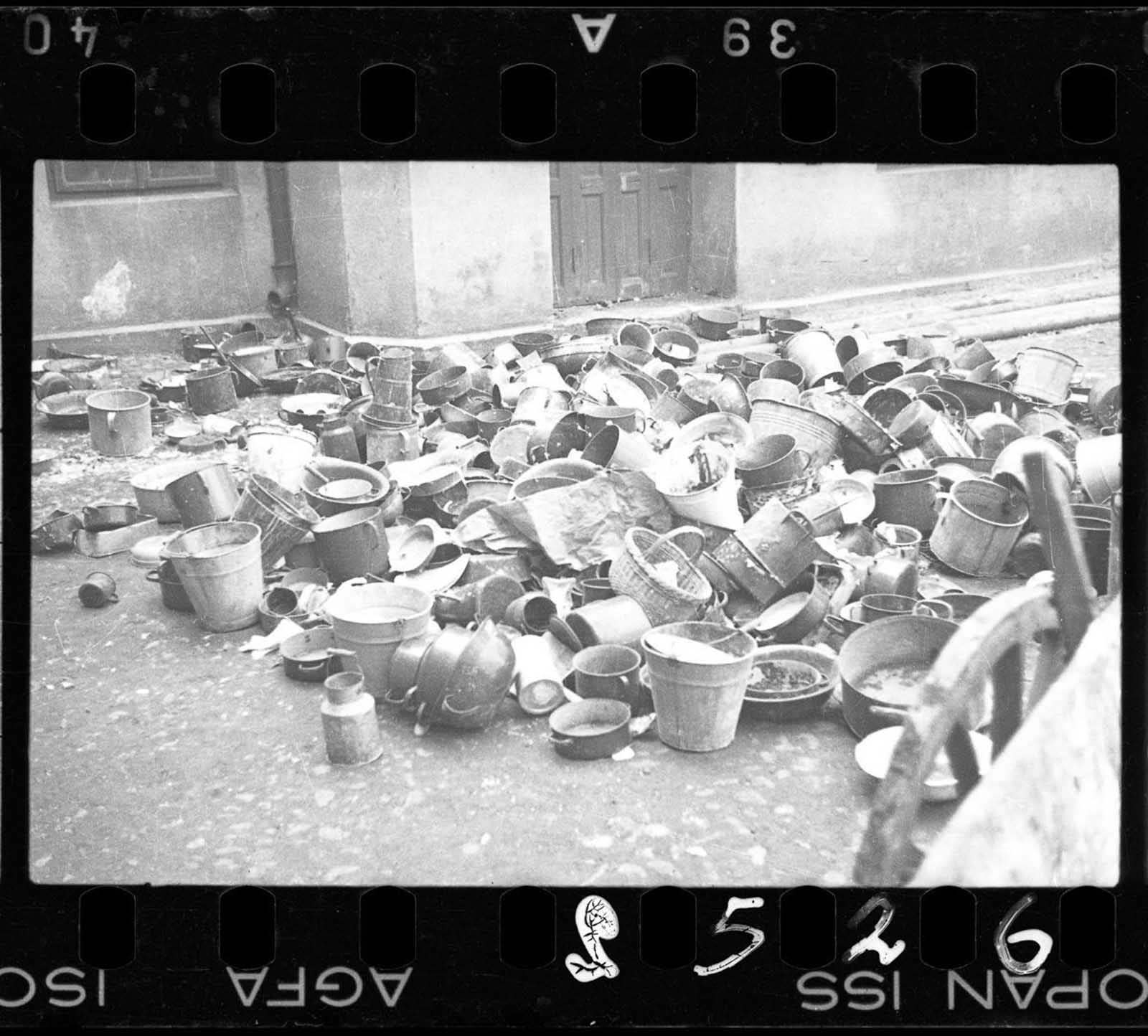

Von Ghettobewohnern zuruckgelassene Lebensmitteleimer und Geschirr, die in die Vernichtungslager deportiert worden waren. 1944.

Ein lächelndes Kind.