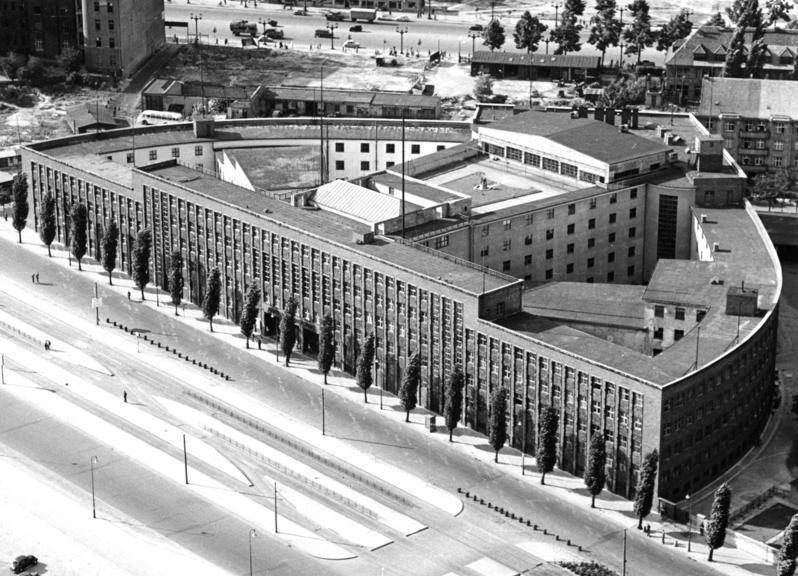

Geschichte zum Anfassen: Das Kriminalgericht Moabit in Berlin in der Nachkriegszeit.

Im Jahr 1945 lag Berlin in Trummern. Die Stadt, einst stolze Reichshauptstadt, war durch monatelange Bombardements und urbane Kämpfe schwer zerstört worden. Inmitten dieser Trummerlandschaft erhob sich das imposante Gebäude des Kriminalgerichts Moabit wie ein Mahnmal der preußischen Architektur und des Rechtsstaats. Bereits vor dem Krieg als größtes Gerichtsgebäude Europas konzipiert, erhielt es nun eine ganz neue, historische Bedeutung: Hier wurden unmittelbar nach dem Ende der Kampfhandlungen die Weichen fur ein demokratisches Rechtssystem im zerstörten Deutschland gestellt.

Nach der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 lagen die Besatzungszonen Berlins offen: Amerikaner, Briten, Franzosen und Sowjets ubernahmen die jeweiligen Sektoren. In Moabit, im britischen Sektor, richteten die Alliierten eine erste zentrale Strafkammer ein. Die britische Militärregierung ernannte deutsche Juristen und Richter, die sich nicht aktiv am NS-Regime beteiligt hatten, zu ehrenamtlichen Richtern. Ihre Aufgabe bestand darin, Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung aufzuklären, Schwarzmarkthandel zu verfolgen und erste Prozesse gegen kleinere Kollaborateure zu fuhren. Diese Verfahren waren kein Ersatz fur die späteren großen Kriegsverbrecherprozesse, aber sie schufen ein Elementarvertrauen in eine gerechte Rechtsordnung.

Die bauliche Substanz des Kriminalgerichts litt ebenfalls unter den Kriegseinwirkungen. Bombentreffer beschädigten Teile der Nordfassade, während Trummer des benachbarten Gefängnisses die Innenhöfe ubersäten. Dennoch war das Gebäude schnell wieder bezugsfähig. In improvisierten Kammern tagten Strafsenate, in ehemaligen Sitzungssälen fanden Haftanhörungen statt. Angeklagte, oft einfache Kleinkriminelle oder ehemalige Parteifunktionäre, traten in einer Atmosphäre vor Gericht, die nicht zuletzt durch das Fehlen prunkvoller Insignien des NS-Staates geprägt war.

Eines der größten Probleme war die Überfullung: Zehntausende Berliner standen ohne Obdach da und fanden sich vor Gericht wieder – nicht selten weil sie sich ohne Lebensmittelmarken auf den Schwarzmarkt begeben hatten. Der juristische Grundsatz „in dubio pro reo“ (im Zweifel fur den Angeklagten) wurde erstmals in der Nachkriegsgesetzgebung wieder angewandt, um willkurliche Verurteilungen zu vermeiden. Diese defensive Rechtspolitik sorgte fur Unmut bei vielen Briten, die ein rigoroses Vorgehen gegen jede Form von Schwarzmarkt oder Kollaboration erwarteten.

Während die britische Militärregierung auf Ordnung und rasche Stabilisierung setzte, erarbeitete eine entnazifizierte deutsche Justiz gemeinsam mit den Alliierten langfristige Pläne zur Reorganisation des gesamten Strafrechts. In Moabit tagten neben Strafkammern Arbeitsgruppen, die Vorschläge fur neue Gesetzesentwurfe erarbeiteten. Diese Vorarbeiten mundeten später in das „Berliner Strafgesetzbuch“, das ab 1949 in Westdeutschland maßgeblich wurde und viele Elemente der Weimarer Justizreform wieder aufgriff.

Architektonisch blieb das Kriminalgericht Moabit ein Beispiel fur die Monumentalität preußischer Justizbauten: Die lange, schmale Front zur Stephanstraße, die mächtige Portalhalle und die zahlreichen Sitzungssäle machten es zu einem beeindruckenden Ort öffentlicher Macht. In den ersten Jahren nach 1945 symbolisierte es jedoch weniger Autorität im alten Sinne, sondern vielmehr die Wiedergeburt eines Rechtsstaates. Das Gebäude wurde damit zu einem Sinnbild fur den Neuanfang – und gleichzeitig zu einem Mahnmal gegen Willkur und Gewalt.

In den fruhen 1950er Jahren konnten die meisten Kriegsschäden behoben werden. Die Gefängnisbaracken auf dem Gelände wurden abgerissen, an ihrer Stelle entstanden Grunflächen, die heute das Areal auflockern. Im Innern jedoch blieb vieles erhalten: alte Gerichtssäle mit den originalen Eichenholzbänken, Wandvertäfelungen und sogar die Richtertische aus massivem Mahagoni. Heute erinnern historische Tafeln im Foyer daran, dass hier unmittelbar nach dem Krieg die Grundlagen fur die moderne deutsche Strafjustiz gelegt wurden.

Besucher, die heute durch die ehrwurdigen Hallen gehen, erleben nicht nur einen behördlichen Verwaltungsbau, sondern einen authentischen Zeitzeugenort. Fuhrungen erläutern die Rolle des Gerichts in den Besatzungsjahren, zeigen authentische Akten und Originaldokumente, die von den ersten Verfahren berichten. Diese pädagogische Arbeit ist Teil einer bewussten Erinnerungs- und Aufklärungsarbeit: Wer einmal das Zusammentreffen deutscher Richter und britischer Militärjuristen erlebt hat, versteht, wie Rechtsstaatlichkeit generationenubergreifend entsteht.

Auch in populäreren Formaten, etwa in Dokumentationen oder Newslettern großer Berliner Institutionen, taucht das Kriminalgericht Moabit immer wieder auf. Historiker heben dabei oft den Gegensatz hervor zwischen dem architektonischen Glanz der Vorkriegszeit und der nuchternen Zweckmäßigkeit der ersten Nachkriegsjahre. Gerade dieser Kontrast macht den Reiz aus: Geschichte ist hier nicht nur abstrakt, sondern räumlich erfahrbar.

„Geschichte zum Anfassen“ – so lautet das Motto vieler Fuhrungen im Kriminalgericht Moabit. Und tatsächlich können Besucher hier „anfassen“, was andere nur in Buchern lesen: dicke Gerichtsakten, Dienstmutzen und sogar originale Polizeiabzeichen aus den Besatzungsjahren. Dieser direkte Zugang macht das Gebäude zu einem der spannendsten Orte Berlins, wenn es um die Nachkriegszeit geht.

Im Herzen Berlins, unweit der Spree und des Hauptbahnhofs, bleibt das Kriminalgericht Moabit daher ein lebendiger Lernort. Es erinnert an die Zerbrechlichkeit menschlicher Ordnung, zeigt aber zugleich die Stärke von Recht und Vernunft. Der November 1945 mag weit zuruckliegen, doch der Geist jener Tage lebt weiter – in Stein, Holz und Papier, und in der Erinnerung aller, die den Mut hatten, nach dem Krieg neu zu beginnen.