Carmen Hartl

Gemeinhin wird unter einer Trummerfrau eine Frau verstanden, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Beseitigung der Trummer und dem Wiederaufbau der zerstörten Städte beschäftigt war.(1) Interessant ist aber die doppelte Konnotation, denn Trummerfrau zu sein, bedeutet auch, vor den Trummern der eigenen Existenz zu stehen. (Mitterlehner 2013, 105) Die Trummerfrau als Heldin des Wiederaufbaus ist fester Bestandteil nahezu jeder historischen Darstellung der Jahre nach 1945, doch vieles, was wir bis heute uber die Nachkriegsjahre zu wissen glauben, trug sich damals tatsächlich ganz anders zu.(2) Insbesondere uber österreichische Trummerfrauen wurde − verglichen mit deutschen − immer noch sehr wenig geforscht. (Bandhauer-Schöffmann 1994, 29)

Insgesamt wird bei der Beschäftigung mit der Thematik der Trummerfrauen ein Spannungsfeld augenscheinlich, in dem Fakt und Mythos stark divergieren. Der Mythos rund um Trummerfrauen hat zwei Seiten, nämlich einerseits die Stilisierung zu Heldinnen und andererseits jene zu Opfern.

Dieses Bildmaterial stammte weitestgehend aus Deutschland, bzw. hauptsächlich der DDR, in der die Trummerfrau zur Ikone der Gleichberechtigung erhoben wurde.(4) Nach der Wiedervereinigung verschmolzen die sehr unterschiedlichen west- und ostdeutschen Trummerfrauen-Traditionen auffallend schnell zu einem gesamtdeutschen Erinnerungsort,(5) was aufgrund der großen Unterschiede, die bei der medialen Behandlung des Themas zwischen Ost- und Westdeutschland herrschten, bereits problematisch genug wäre, jedoch noch an Problematik gewinnt, wenn man auch die österreichische Trummerfrauen-Tradition ohne Differenzierung hinzuzählt. Dies zeigt, dass dem kollektiven Gedächtnis nicht zwingend zu trauen ist, da es oftmals medial beeinflusst bzw. zu wenig differenziert ist. Es ist mittlerweile bekannt, dass ganz bewusst ein mediales Bild geschaffen wurde:

“Um die harte und schwere, teilweise gefährliche Aufräumarbeit in eine positiv angesehene Aufgabe fur Frauen umzudeuten, musste ein entsprechendes Bild geschaffen werden. So begann ab 1945/46 eine regelrechte Medienkampagne in Tageszeitungen und Frauenzeitschriften, in der sowohl der Begriff als auch das Bild von der Trummerfrau eingefuhrt wurden. Viele Fotos waren gestellt, die Frauen teils geschminkt und die Arbeitskleidung vorteilhaft. Die Bilder, die bis heute unser Gedächtnis prägen, sind so entstanden. Doch sie entsprachen keineswegs dem Selbstbild der wenigen Frauen, die in dieser Zeit als offiziell sogenannte Bauhilfsarbeiterinnen schufteten.”(6)

Dennoch scheint es uber die Trummerfrauen keinen Dissens zu geben. Von Trummermännern wird kaum bis gar nicht gesprochen, beinahe ebenso wenig von Baufirmen, die Abriss- und Wiederaufbauarbeiten mithilfe professioneller Bauarbeiter und von schwerem Gerät bewältigten. Unerwähnt bleibt oft auch die Rolle der alliierten Besatzer, die ebenso mit schwerem Gerät, logistischer Unterstutzung und Unmengen von Material halfen.

In der männerarmen Zusammenbruchsgesellschaft waren es zu Kriegsende zunächst vor allem Frauen, die uberall dort tätig waren, wo Männer fehlten. Die tapferen Mutter und Hausfrauen wurden zu Bombenweibern und Trummerfrauen und wurden dabei als “Heldinnen an der Heimatfront”, inszeniert, so Erika Thurner. (1992, 4) Das Bedurfnis nach Heldinnen wurde gestillt und die Nachkriegszeit erschien infolgedessen als Heimat tatkräftiger, männerloser Frauen. (Bandhauer-Schöffmann 1994, 25) Mit der Stilisierung von Frauen der Wiederaufbaugeneration zu Heldinnen wurde also Identifikationsgeschichte betrieben. (Bandhauer-Schöffmann 1994, 29)

Neben dem Heldinnenmythos besteht jedoch auch eine Opferinszenierung. Bei österreichischen Trummerfrauen kommt sogar ein doppelter Opfermythos zum Tagen: Die Österreicher/innen, d.h. nicht nur, aber auch die Trummerfrauen, waren uberzeugt, die ersten Opfer des Nationalsozialismus gewesen zu sein und wurden darin jahrelang durch die Geschichtsschreibung bestärkt, (Bandhauer-Schöffmann 1994, 29) wodurch es zur Etablierung eines nationalen Opferdiskurses kam. (Pohn-Weidinger, 2011, 85) Ebenso verhielt es sich mit der spezifischen Rolle der Frauen − es kam zu einer starken Inszenierung der Trummerfrauen als “Opfer eines patriarchal geprägten Nationalsozialismus.” (Pohn-Weidinger 2011, 108)

Fakt

Oft − und dies auch zu Recht − wurde und wird die Arbeit der Trummerfrauen als “Ausnahmeleistung” (Thurner, 1992, 5) gewurdigt. Damit ist das Phänomen aufgrund seiner Vielseitigkeit jedoch nicht erschöpfend dargestellt. Dass sich beispielsweise Frauenproteste gegen das Schuttwegräumen richteten, weil sich Nazi-Gegnerinnen weigerten, den “Nazi-Dreck” zu beseitigen (Thurner 1992, 6), lässt bereits erahnen, dass es sich bei der Trummerarbeit eben meist nicht um solch eine heroische Ausnahmeleistung handelte, sondern sie sehr negativ konnotiert war. Die freiwillige Beteiligung am Trummerräumen war weder groß noch breit gestreut, denn “Trummerräumung war eine hoch stigmatisierte Arbeit, eine Strafarbeit, zu der in der NS-Zeit Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge gezwungen worden waren.”(7)

1945 soll das Volumen der Schuttberge in Wien 800.000 Kubikmeter betragen haben. (Haas, 2005, 40) Dass der österreichische Wiederaufbau, entgegen häufiger Annahmen, nicht nur bzw. großteils nicht durch Trummerfrauen, sondern durchaus professionell und institutionalisiert stattfand, zeigt z.B. die Tatsache, dass der Wiener Nachkriegs-Burgermeister Theodor Körner eine Abteilung fur “Wohnungsbau und Kriegsschädenbehebung an Gebäuden” (Körner 1945, 9) ins Leben rief.

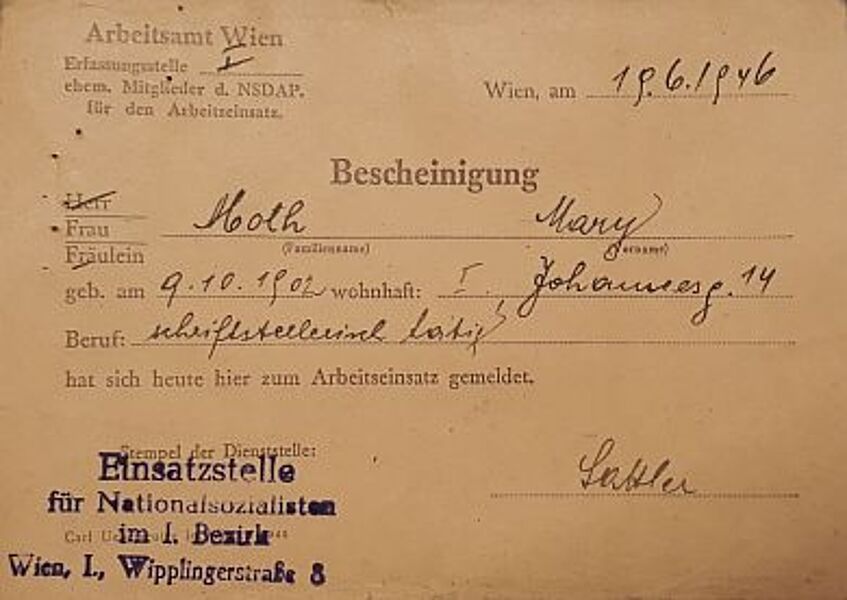

Auf Drängen der Alliierten fuhrten österreichische Behörden die Zwangsverpflichtung fur Aufräumarbeiten ein, die nun insbesondere fur Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten gedacht war. (Thurner 1992, 6) D.h. die Rekrutierung der Arbeiter/innen wurde mit der Verabschiedung eines Gesetzes durchgesetzt, das am 1. September 1945 in Kraft trat. Das Gesetz galt 15- bis 50-jährigen Männern und 16- bis 40-jährigen Frauen, die ihre Arbeitskraft nicht freiwillig zum Wiederaufbau der Stadt zur Verfugung stellten. Im Verbotsgesetz wurden Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Organisationen bzw. Anwärter auf die SS aufgefordert, sich in öffentlich aufgelegten Listen als NSDAP-Angehörige auflisten zu lassen. Unterlag eine Person diesem Verbotsgesetz, erhöhte sich die Altersgrenze jeweils um 15 Jahre und sie konnte jederzeit zu Zwangsarbeiten herangezogen werden. (Mitterlehner 2013, 41f.) Mit Stichtag 1. April 1948 waren 530.535 Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten registriert, wobei 43.468 als belastet galten. (Berger, Holler 1994, 207) Vor allen anderen sollten sie zur (Trummer-)Arbeit verpflichtet werden. (Mitterlehner 2013, 42). Doch gerade aus diesem Kreis verstanden es viele, sich dieser Herabwurdigung zu entziehen. (Thurner, 1992, 6) Das bestätigen auch von der Wiener Rathauskorrespondenz veröffentlichte Zahlen: Bis November 1945 wurden 2.023.728 Arbeitsstunden von registrierten Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten und 2.118.300 Arbeitsstunden von Nichtparteimitgliedern geleistet. In derselben Meldung werden lobend Frauen erwähnt, weil sie in den meisten Fällen gleichwertige Arbeit geleistet hätten. (Haas 2005, 40) Dies bedeutet jedoch nicht, dass Frauen den Löwenanteil der Arbeit verrichteten; de facto beteiligten sie sich generell nur kurzfristig oder in geringem Ausmaß an der Trummerarbeit. (Thurner 1992, 8)

Trummerarbeit war außer Strafarbeit auch eine Überlebensstrategie (Haas 2005, 40), denn freiwillige Trummerfrauen erhielten bessere Lebensmittelkarten.(8) Das Bild einer solidarischen österreichischen Wiederaufbaugesellschaft, an deren Spitze motivierte, selbstlose, tatkräftige Trummerfrauen standen, entspricht also nur sehr begrenzt der Wahrheit. (Thurner 1992, 6) Es gab jedoch nicht nur Unterschiede in der Veranlassung zu Trummerarbeit, sondern auch regionale Unterschiede, denn der Einsatz der Frauen bei der Trummerarbeit stand sowohl im Zusammenhang mit dem Zerstörungsgrad der jeweiligen Region als auch damit, in welcher Besatzungszone sie lebten. (Thurner 1992, 5) Dies bedingt, dass es aus Österreichs Großstädten, insbesondere aus Wien, zahlreiche − wenn auch leider meist dekontextualisierte − Bilddokumente gibt, die Frauen bei der Räumung von Trummern und Schutt darstellen, wohingegen sich aus dem ländlichen Bereich nur wenige solche Dokumente finden lassen. (Mitterlehner 2013, 97)

Verändertes Weiblichkeitsbild

Nun stellt sich die Frage, wie eben jene Bilddokumente das Weiblichkeitsbild beeinflussten. Fest steht, dass das Frauenbild sich nicht nur durch etwaige Fotografien veränderte, sondern bereits durch die Tätigkeiten selbst, die Frauen in der Nachkriegszeit ausubten. Denn aufgrund des Mangels an Männern ubernahmen Frauen neben ihren Pflichten im Haushalt und in der Kindererziehung zusätzlich die Arbeit der Männer. So wurde Arbeit zum Hauptbestandteil der Alltagsgestaltung von Frauen in der Nachkriegszeit. (Mitterlehner 2013, 95) Darunter fielen auch körperliche Tätigkeiten wie die Trummerarbeit, d.h. dass die Frauen plötzlich als konventionell männlich erachtete Tätigkeiten ausfuhrten bzw. in konventionell männliche Lebensbereiche eindrangen. Dadurch fanden die Frauen sich plötzlich in einer völlig neuen Rolle wieder, die dem bis dato vorherrschenden häuslichen Bild der Frau widersprach (Mitterlehner 2013, 11, 63). Dabei handelte es sich jedoch um ein temporäres Phänomen, denn falls ihre Männer aus der Kriegsgefangenschaft zuruckkehrten und arbeitsfähig waren, wurden die Frauen häufig wieder in den privaten Bereich zuruckgedrängt.(9) Insgesamt räumten Frauen trotz ihrer Überzahl de facto nur einen Bruchteil der Trummer, den Großteil erledigten Männer und Maschinen.(10)

Die Inszenierung von Trummerfrauen in der österreichischen Nachkriegsfotografie

Die beschriebenen Umstände zeigen deutlich, dass eine dichotome Kategorisierung der Frauen auf den Bildern (siehe beispielsweise Kapitel 5 “Trummerfrauen” der Webseite http://warofpictures.univie.ac.at/truemmerfrauen/medienspecial, (Zugriff 17. August 2021) Fotos Nummer 5.9, 5.16, 5.18 und 5.20) in Heldinnen oder Opfer unzulänglich ist und um die Kategorie Täterinnen erweitert werden muss. Die Möglichkeit, dass es sich um Täterinnen handelt, muss in Erwägung gezogen und stets mitbedacht werden, kann aber fur die einzelnen Fotografien aufgrund der Dekontextualisierung weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Definitiv werden die Frauen nicht als Täterinnen erkennbar abgelichtet, sondern manchmal als Heldinnen, meist aber als Opfer dargestellt.

Fazit

Bei österreichischen Fotografien der Nachkriegszeit (beispielsweise im Bildband von Ernst Haas „Eine Welt in Trummern. Wien 1945−1948. Ein Fotoessay“) stehen Trostlosigkeit und Ohnmacht im Vordergrund, weshalb die Werke in starkem Kontrast zu den zahlreichen heroisierenden Trummerfrauen-Bildern, die das kollektive Bewusstsein prägen, stehen. Jene Fotos sind das Ergebnis einer Medienkampagne insbesondere der DDR, deren Ziel es war, durch die Fotos und Reportagen erst zu provozieren, was sie bereits als Realität vermarkteten, wodurch die kollektive Erinnerung verzerrt wurde. Dass ein klar heroisches Bild von Trummerfrauen etabliert wurde, dazu trugen also mit Sicherheit die allgemeine “Tabuisierung von Frauen als Täterinnen”, (Pohn-Weidinger 2011, 99) die Medienkampagne der DDR und die spätere Dekontextualisierung der Bilder bei, nicht aber die unmittelbare Nachkriegsfotografie Österreichs.

Es wurde ein Frauenbild vermittelt, das insofern ein starkes war, als Frauen bei der körperlichen Arbeit, die konventionell als Männerdomäne erachtet wurde, gezeigt wurden. Die oftmals abgelichtete physische Stärke muss jedoch nicht mit psychischer einhergehen: Oftmals ist den Frauen Trauer, Resignation oder Hoffnungslosigkeit anzusehen, wodurch keine positive Identifikation entsteht.

Zusammengefasst ist das heutzutage gängige Bild von Trummerfrauen nicht deckungsgleich mit jenem in der Nachkriegszeit, denn insbesondere das Wissen darum, dass es sich vielfach um minderbelastete Nationalsozialistinnen handelte, die zur Trummerarbeit per Gesetz verpflichtet waren, ging mit der Zeit weitgehend verloren. Österreichische Trummerfrauen-Reportagen aus der Nachkriegszeit scheinen gänzlich zu fehlen, was der Tatsache geschuldet sein mag, dass eine mediale Heroisierung eines Tätigkeitsbereiches, in dem primär minderbelastete Nationalsozialistinnen zur Arbeit herangezogen wurden, mehr als fragwurdig gewesen wäre. Durch die uberwiegende Opferstilisierung der Trummerfrauen kommt es zumindest zu einer Unschärfe zwischen Täterinnen und Opfern, wenn nicht zu einer regelrechten Täterinnen-Opfer-Umkehr, die beinahe ebenso fragwurdig, wenn nicht gefährlich erscheint wie eine Heroisierung. Ohne die Leistung vieler hart arbeitender Frauen zu schmälern oder gar zu negieren, kann daher resumiert werden, dass das Phänomen Trummerfrau kritisch zu hinterfragen ist.