Der Sommer 1941 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands. Während die Wehrmacht im Osten vorruckte, veränderte sich das Leben in den deutschen Städten und Dörfern dramatisch. Die Straßen waren geprägt von Unsicherheit, Angst und dem täglichen Kampf ums Überleben.

Mit dem Beginn des Unternehmens Barbarossa am 22. Juni 1941 begann der Überfall auf die Sowjetunion. Dieser Angriff leitete eine Phase des Krieges ein, die nicht nur militärische, sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen mit sich brachte. Die Propaganda versprach schnelle Siege, doch die Realität sah anders aus. Die Fronten dehnten sich aus, und die Verluste stiegen.+4+4+4

In den deutschen Städten herrschte eine angespannte Atmosphäre. Luftschutzubungen wurden zur Routine, und die Bevölkerung lebte in ständiger Erwartung von Luftangriffen. Die Lebensmittelrationierung verschärfte sich, und viele Grundnahrungsmittel wurden knapp. Die Menschen standen stundenlang in Schlangen, um das Nötigste zu erhalten.

Die Auswirkungen des Krieges waren uberall sichtbar. Zerstörte Gebäude, verlassene Häuser und verwaiste Straßen prägten das Stadtbild. Viele Männer waren an der Front, und Frauen ubernahmen zunehmend Aufgaben in der Industrie und Landwirtschaft. Die Kinder wurden in der Hitlerjugend und im Bund Deutscher Mädel auf den Krieg vorbereitet.

Trotz der schwierigen Bedingungen versuchte die Bevölkerung, einen Alltag aufrechtzuerhalten.

Es gab kulturelle Veranstaltungen, Kinovorfuhrungen und Sportwettkämpfe, die Ablenkung vom Kriegsalltag boten. Doch die ständige Präsenz des Krieges ließ niemanden unberuhrt.

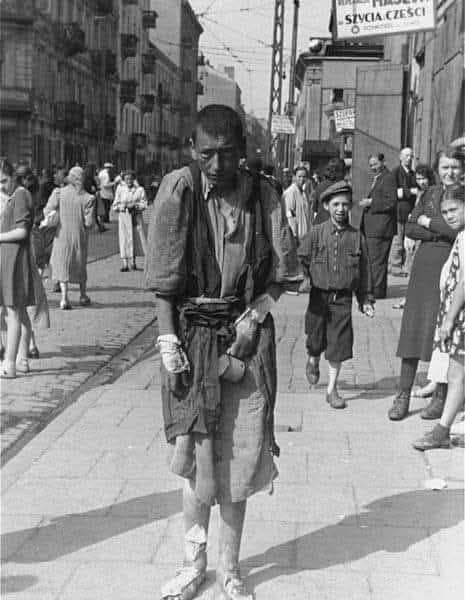

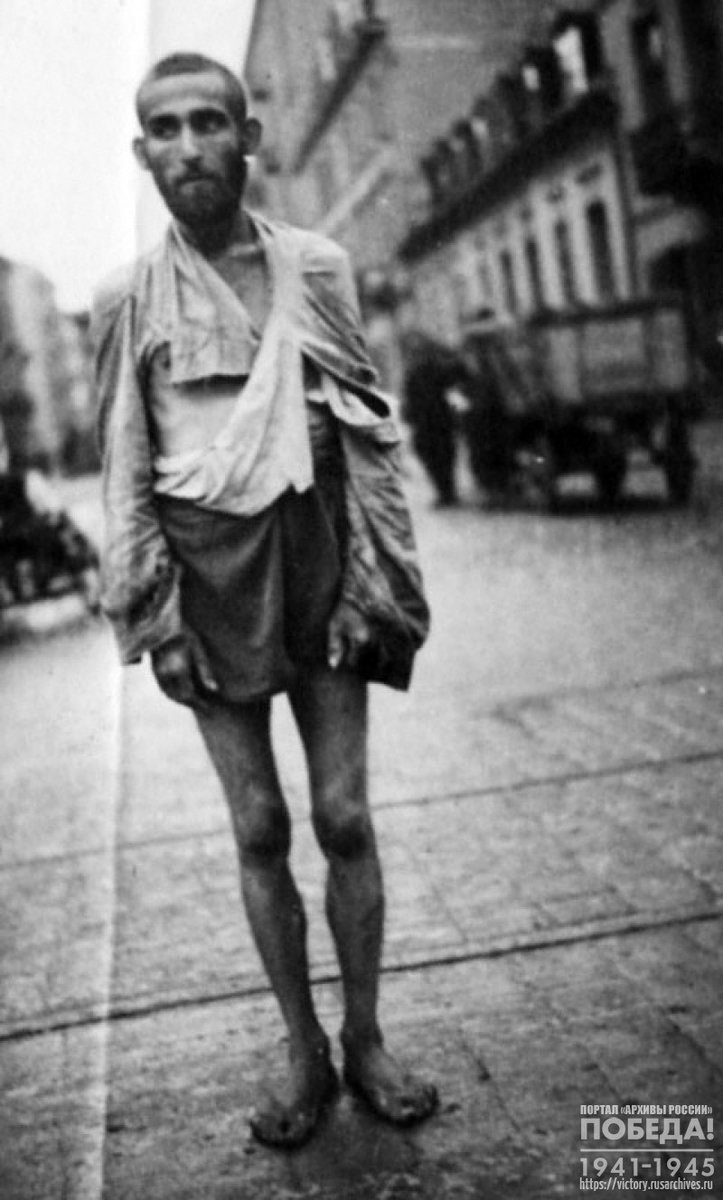

Ein besonders dunkles Kapitel war die beginnende systematische Verfolgung und Deportation der judischen Bevölkerung. Bereits im Sommer 1941 begannen die Nationalsozialisten mit der Umsetzung ihrer Vernichtungspolitik. Judische Mitburger wurden aus ihren Wohnungen geholt, in Ghettos gebracht und später in Konzentrationslager deportiert. Die Mehrheit der Bevölkerung schwieg oder schaute weg.+1+1

Die Propaganda spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Kriegswillens. Durch Filme, Plakate und Reden wurde ein Bild des heldenhaften deutschen Soldaten gezeichnet, der fur das Vaterland kämpfte. Zugleich wurden Feindbilder geschaffen, um die Brutalität des Krieges zu rechtfertigen.

Viele Soldaten kehrten verwundet oder traumatisiert von der Front zuruck. Die medizinische Versorgung war oft unzureichend, und psychische Erkrankungen wurden kaum behandelt. Die Familien der Gefallenen erhielten Benachrichtigungen, die oft nur spärliche Informationen enthielten. Die Trauer wurde durch die allgegenwärtige Propaganda uberlagert.+5+5+5

In ländlichen Gebieten war die Situation nicht weniger angespannt. Die Landwirtschaft litt unter Arbeitskräftemangel, da viele Männer eingezogen wurden. Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten wurden eingesetzt, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Die Beziehungen zwischen Einheimischen und Zwangsarbeitern waren von Misstrauen und Kontrolle geprägt.

Die Kirchen versuchten, den Menschen Halt zu geben, doch ihre Möglichkeiten waren begrenzt. Einige Geistliche wagten es, Kritik zu äußern, doch viele passten sich dem Regime an oder schwiegen aus Angst vor Repressionen. Der Glaube wurde fur viele zu einem Ruckzugsort in einer Zeit der Unsicherheit.

Der Sommer 1941 war geprägt von einem Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Während die Propaganda den Sieg versprach, erlebten die Menschen die Realität des Krieges hautnah. Die Straßen Deutschlands wurden zu Zeugen eines Leids, das oft im Verborgenen blieb.

Heute erinnern uns die Bilder und Berichte aus dieser Zeit an die Schrecken des Krieges. Sie mahnen uns, die Vergangenheit nicht zu vergessen und aus ihr zu lernen. Der Sommer 1941 steht symbolisch fur den Beginn einer der dunkelsten Phasen in der Geschichte Deutschlands.