Am Abend des 9. November 1989 geschah in Berlin etwas, das die Welt veränderte: Die Berliner Mauer, jahrzehntelang das Symbol der Teilung Deutschlands und des Kalten Krieges, fiel – beinahe unbeabsichtigt, ohne Gewalt und in einem Moment des kollektiven Staunens. Dieses Ereignis markierte nicht nur das Ende der innerdeutschen Grenze, sondern auch den Anfang vom Ende der DDR und schließlich der gesamten kommunistischen Herrschaft in Osteuropa.

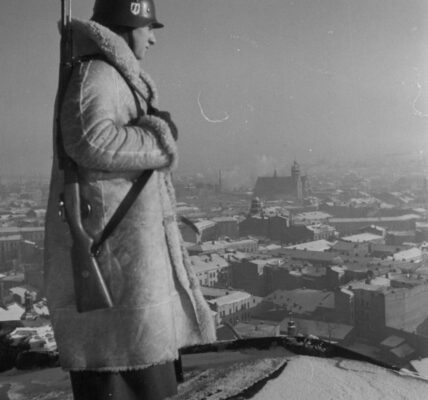

Die Mauer wurde 1961 von der DDR errichtet, um den stetigen Strom von Menschen zu stoppen, die in den Westen fluchteten. Sie trennte Familien, Freunde und eine ganze Nation. Über 28 Jahre lang war die Berliner Mauer ein Ort der Angst, des Schweigens und des Todes – aber auch des Widerstands. Mehr als 100 Menschen verloren ihr Leben beim Versuch, sie zu uberwinden.

Im Laufe der 1980er Jahre geriet das kommunistische System zunehmend unter Druck. Reformen in der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow, wirtschaftliche Probleme in den Ostblockländern und der wachsende Unmut der Bevölkerung fuhrten zu immer lauteren Forderungen nach Freiheit und Veränderung. In der DDR bildeten sich Protestbewegungen, es kam zu Massendemonstrationen, besonders im Herbst 1989.

Die Ereignisse uberschlugen sich: Ungarn öffnete im Sommer 1989 die Grenze zu Österreich, wodurch Tausende DDR-Burger uber diesen Umweg in den Westen gelangten. Die Ausreisewelle wuchs, ebenso wie die Unzufriedenheit mit dem SED-Regime. Am 4. November 1989 demonstrierten uber eine halbe Million Menschen auf dem Berliner Alexanderplatz fur Meinungsfreiheit und Reformen – eine der größten Demonstrationen in der DDR-Geschichte.

Am Abend des 9. November fand eine Pressekonferenz mit dem SED-Sekretär Gunter Schabowski statt. Auf die Frage eines Journalisten, wann die neuen Reisebestimmungen gelten wurden, antwortete Schabowski unvorbereitet: „Das tritt nach meiner Kenntnis … sofort, unverzuglich, in Kraft.“ Dieser Satz ging um die Welt. Tausende Menschen strömten in der Folge zu den Grenzubergängen in Berlin.

Die Grenzsoldaten waren uberfordert. Ohne klare Anweisungen und angesichts der friedlichen Menschenmengen öffneten sie schließlich gegen 23:30 Uhr die Kontrollpunkte – zuerst am Übergang Bornholmer Straße. Menschen aus Ost- und Westberlin lagen sich in den Armen, sie tanzten auf der Mauer, weinten, jubelten. Ein Moment der kollektiven Erleichterung, der die Kraft des Volkes und die Ohnmacht eines untergehenden Systems offenbarte.

In den darauffolgenden Tagen und Wochen entstanden an der Mauer sogenannte „Mauerspechte“ – Menschen, die mit Hämmern und Meißeln Stucke der Mauer als Souvenir abtrugen. Kunstler bemalten die verbleibenden Teile. Die Berliner Mauer, einst Symbol der Trennung, wurde zum Mahnmal der Freiheit.

Politisch hatte der Mauerfall weitreichende Folgen. Bereits am 3. Oktober 1990 kam es zur Wiedervereinigung Deutschlands. Auch andere Länder des Ostblocks folgten dem Beispiel, die kommunistischen Regime brachen zusammen. Der Kalte Krieg war de facto beendet.

Doch der Mauerfall war nicht nur ein politisches Ereignis. Fur viele war es ein zutiefst persönlicher Moment: Wiedersehen mit Verwandten, das erste Mal Westfernsehen sehen, in den Westen reisen, sich frei bewegen durfen. Es war ein Moment, in dem Hoffnung plötzlich real wurde.

Heute erinnern zahlreiche Gedenkstätten in Berlin an die Mauer: das Mauermuseum am Checkpoint Charlie, die Gedenkstätte Bernauer Straße oder die East Side Gallery, wo ein 1,3 Kilometer langer Mauerabschnitt kunstlerisch gestaltet wurde. Auch in den Köpfen bleibt der 9. November 1989 ein Tag, der Geschichte schrieb – mit Menschen, nicht mit Waffen.

Der Fall der Berliner Mauer zeigt, dass Wandel möglich ist – friedlich, von unten, durch Mut, Entschlossenheit und den Glauben an Freiheit. Es ist eine Geschichte, die Generationen inspiriert hat und weiterhin inspiriert.