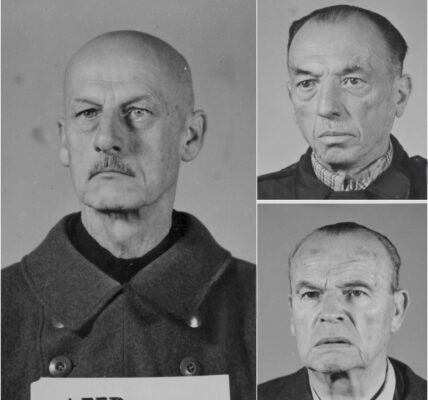

Der Mai 1945 markierte einen der dramatischsten Wendepunkte des 20. Jahrhunderts: das endgultige Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. In den Straßen deutscher Städte, insbesondere in Berlin, kam es zu Szenen wie dieser – festgehalten auf einem historischen Foto. Deutsche Soldaten, erschöpft und geschlagen, werfen ihre Helme, Gurtel und Waffen zu Boden. Sie ergeben sich, während bewaffnete sowjetische oder alliierte Soldaten die Kontrolle ubernehmen.

Dieses Bild ist mehr als nur ein Symbol der militärischen Niederlage – es zeigt den Zusammenbruch eines ganzen Systems. Das sogenannte „Dritte Reich“, das sechs Jahre lang Krieg uber Europa gebracht hatte, war am Ende. Millionen von Menschen hatten ihr Leben verloren, ganze Städte lagen in Trummern, und das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen wurde nach und nach sichtbar.

Viele der abgebildeten Soldaten waren junge Männer, oft zwangsverpflichtet, einige kaum älter als 17 oder 18 Jahre. Ihre Gesichter spiegeln Erschöpfung, Unsicherheit und vielleicht auch Erleichterung wider – Erleichterung, dass das Töten ein Ende hat. Die meisten wussten in diesem Moment nicht, was auf sie zukommen wurde: Gefangenschaft, Hunger, Repressalien oder einfach nur das Überleben im Nachkriegschaos.

Was fur die einen ein Akt der Befreiung war, war fur andere das bittere Ende einer Ideologie, der sie – freiwillig oder gezwungenermaßen – gefolgt waren. Dieses Bild stellt keine Heldengeschichte dar. Es glorifiziert nicht. Es dokumentiert. Es zeigt die Konsequenz eines Regimes, das auf Gewalt, Lugen und Vernichtung basierte.

Die Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 bedeutete nicht automatisch Frieden. Fur Millionen Vertriebene, Kriegsgefangene, KZ-Überlebende und zerstörte Familien begann ein langer Weg des Wiederaufbaus – physisch wie seelisch. Die Trummer auf den Straßen waren Spiegel der inneren Ruinen, die dieser Krieg hinterlassen hatte.

Berlin, einst Hauptstadt eines mächtigen Imperiums, war jetzt ein Symbol des Untergangs. Die Stadt wurde aufgeteilt, besetzt, kontrolliert. Und doch begannen genau hier die ersten Schritte in Richtung Zukunft – in Richtung Demokratie, Erinnerung und Aufarbeitung.

Heute schauen wir auf solche Bilder mit gemischten Gefuhlen. Trauer um die Opfer. Wut uber die Täter. Mitleid mit den Irregefuhrten. Hoffnung, dass solche Fehler sich nie wiederholen.

Wir durfen jedoch nie vergessen, dass Geschichte nicht nur aus Daten und Fakten besteht – sie besteht aus Gesichtern, Momenten, Entscheidungen. Dieses Bild ist einer dieser Momente. Es zwingt uns, genau hinzusehen. Zu fragen: Wie kam es dazu? Was lernen wir daraus?

In Zeiten, in denen autoritäres Denken wieder salonfähig wird, in denen Nationalismus und Geschichtsrevisionismus an Boden gewinnen, ist es umso wichtiger, diese Bilder zu zeigen – nicht um zu schockieren, sondern um zu erinnern.

Dieses Foto wurde nicht aufgenommen, um zu verherrlichen. Es wurde aufgenommen, damit wir verstehen. Damit wir hinter die Uniformen blicken. Damit wir erkennen, wohin Hass, Propaganda und Machtmissbrauch fuhren.