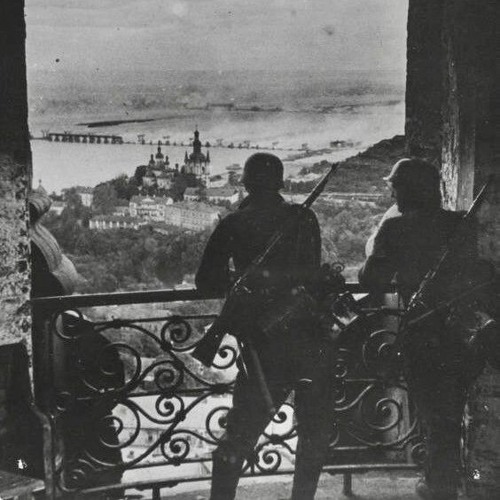

Am 20. September 1941, nur wenige Monate nach Beginn des Unternehmens Barbarossa, stand ein deutscher Soldat uber dem Dnepr-Fluss und blickte auf das historische Kloster der Lawra von Petschersk in Kiew. Dieses ikonische Foto zeigt nicht nur die militärische Präsenz, sondern spiegelt auch die dustere Realität eines der brutalsten Kriege des 20. Jahrhunderts wider – den deutsch-sowjetischen Krieg.

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 bewegten sich die deutschen Truppen rasch in Richtung Osten. Die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, wurde zu einem strategisch wichtigen Ziel. Umgeben von kultureller Bedeutung und militärischem Wert, wurde die Stadt zur Buhne erbitterter Kämpfe. Der Blick des Soldaten auf das Kloster – einst ein spirituelles Zentrum der orthodoxen Welt – erscheint fast symbolisch: eine Momentaufnahme zwischen Krieg und Kultur, Zerstörung und Geschichte.

Die Einnahme Kiews erfolgte offiziell am 19. September 1941, nur einen Tag vor dem auf dem Foto dokumentierten Moment. Die Wehrmacht hatte eine der größten Einkesselungen der Geschichte erreicht: Über 600.000 sowjetische Soldaten wurden in der sogenannten Kesselschlacht bei Kiew gefangen genommen. Diese militärische Operation galt als ein taktischer Sieg der Deutschen, aber sie war auch ein Vorbote der kommenden Gräuel an der Ostfront.

Das Bild, so ruhig es auf den ersten Blick erscheint, verbirgt eine erschreckende Realität. Die deutsche Besatzung Kiews brachte schon bald Terror mit sich. Nur wenige Tage nach dem Einmarsch begannen systematische Massenerschießungen judischer Zivilisten, darunter das beruchtigte Massaker von Babyn Jar, bei dem Ende September uber 33.000 Menschen ermordet wurden. Diese Verbrechen markieren den Übergang von militärischer Besatzung zu einem offenen Völkermord.

Der Soldat auf dem Foto – ausgerustet mit Mantel, Stahlhelm und Gewehr – steht möglicherweise auf einer Anhöhe am rechten Ufer des Dneprs. Der Fluss, so mächtig wie geschichtsträchtig, war nicht nur eine naturliche Barriere, sondern auch eine wichtige strategische Linie. Hinter ihm liegt die Lawra von Petschersk, ein uber 900 Jahre altes Kloster, das als UNESCO-Weltkulturerbe gilt. Der Gegensatz zwischen der spirituellen Bedeutung dieses Ortes und der Präsenz eines Besatzungssoldaten ist ebenso eindrucklich wie bedruckend.

Viele dieser Soldaten waren einfache Männer, beeinflusst von der Propaganda und Ideologie des Dritten Reiches. Ihre Präsenz in Kiew war Teil eines größeren Plans: der „Lebensraum“-Ideologie, die eine rassistische Neuordnung Osteuropas vorsah. Die ukrainische Bevölkerung, teils anfangs von der Ankunft der Wehrmacht als Befreiung von stalinistischem Terror hoffend, sah sich bald mit einer brutalen Besatzung konfrontiert, die wenig Rucksicht auf zivile Strukturen nahm.

Auch die Zerstörung kultureller Stätten war keine Seltenheit. Obwohl das Kloster auf dem Foto zunächst verschont blieb, fielen andere religiöse und historische Gebäude später Bombenangriffen, Plunderungen oder ideologisch motivierter Zerstörung zum Opfer. Der Krieg an der Ostfront war nicht nur militärisch, sondern auch kulturell und ideologisch geprägt – ein Vernichtungskrieg gegen ganze Bevölkerungsgruppen.

Bis zum Ruckzug der Wehrmacht aus Kiew im Jahr 1943 erlebte die Stadt zwei Jahre intensiver Repressionen, Zwangsarbeit und Zerstörung. Die Spuren dieser Zeit sind bis heute sichtbar. Auch das Kloster, das der Soldat einst betrachtete, ist heute ein Ort des Gedenkens und der Versöhnung.

Das Foto des deutschen Soldaten ist mehr als nur eine militärische Momentaufnahme. Es ist ein Dokument der Ambivalenz: zwischen Pflicht und Verblendung, zwischen Schönheit und Schrecken. Der Dnepr fließt weiter, das Kloster steht noch – aber die Erinnerungen an jene Tage im September 1941 mahnen uns, nie zu vergessen, was inmitten dieser Stille wirklich geschah.